木目込み人形の初心者も安心!簡単な木目込み人形の作り方

木目込人形を始めたいけど、なにをすればいいのかわからない。と思っている方も多いのではないでしょうか。

こちらでは、これから木目込人形を始められる方のために、

・木目込み人形制作に必要な道具

・基本的な木目込み人形の作り方

・初心者にも作りやすい木目込み人形

についてまとめています。

かわいい木目込み人形をつくってみませんか?

木目込み人形とは

木目込み人形(きめこみにんぎょう)は、日本の伝統的な人形の一種です。

桐塑(とうそ)または木で作られた原型に、衣服の皺や模様の形に本体に筋彫りを入れ、その筋彫りに布の端を押し込んで衣装を着せる技法で作られます。

比較的小ぶりなものが多く、手のひらサイズのものもあります。

雛人形をはじめ、七福神、干支飾りなど、さまざまな種類があります。

木目込み人形に必要な道具

木目込み人形を制作するためには、木目込み人形、布、はさみ、ヘラ、糊、サンドペーパーが必要です。

- ・はさみ

先反りはさみを使用してください。

眉カットはさみでも代用できます。

- ・木目込み用ヘラ

木目込み用ヘラが専用ですのでとても使いやすいですが、目打ちでも代用できます。

- ・糊

でんぷんのりを使用してください。

- ・サンドペーパー

#100くらいが使いやすいと思います。

木目込み人形の作り方

表面のでこぼこをサンドペーパーなどを使用しなめらかにします。

表面がきれいになりました。

細かく見ると、亀裂やカケている個所がありますので修正します。

紙ヤスリを掛けた際に桐粉が出ますので、糊と混ぜ合わせます。

亀裂やカケているところを修正します。

修正した部分が乾燥するのを待ちます。

乾燥した際に盛り上がっている場合は、サンドペーパーを掛けてください。

そして、いよいよ布をきめこんでいきます。

ヘラで糊を溝にいれます。

糊がはみ出さないように入れてください。

どの部分から制作に取り掛かっても大丈夫です。

布をきめこんでいきます。

余分な布をカットします。

再度きめこんでいきます。

1パーツごとに色々な布を合わせて、楽しみながら制作しています。

かわいい鞠の完成です。

初心者にも作りやすい木目込み人形

鞠は、難しいパーツもなく初心者にも作りやすい木目込み人形の一つです。

色々な大きさや種類があります。

豆ふくろう 高さ 約4センチ

とてもかわいい豆ふくろうは、難しいところがなく作りやすい木目込み人形です。

ラブ ふくろう 高さ 約10センチ

ふくろうは「福が来る」という意味と「苦労がない」という2つの意味があり、とても縁起が良いとされています。

結婚式のウェルカムボードと一緒に置いてもかわいい木目込み人形です。

金太郎 高さ 約12センチ くまさん 高さ 約8.5センチ

金太郎には、お子様に元気にたくましく育ってほしいという願いも込められています。

お友達のくまさんも作りやすい木目込み人形ですので、一緒に飾ることもできます。

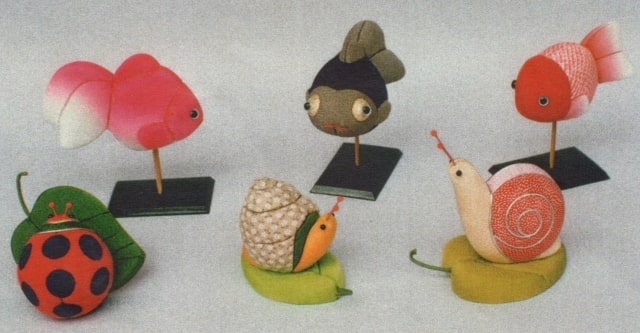

てんとう虫 高さ 約6センチ

カタツムリ 小(下の真ん中) 高さ 約8.5センチ

カタツムリ 大(右下) 高さ 約12センチ

りゅう金(左上) 高さ 約8.5センチ

出目金(上の真ん中) 高さ 約9センチ

らんちゅう(右上) 高さ 約8センチ

かわいいカタツムリやてんとう虫、金魚の木目込み人形もおすすめです。

飼っている金魚と同じデザインで制作することもきっと楽しいですよ。

木目込み人形の歴史

木目込み人形の起源は1739年に遡ります。

京都の上賀茂神社に仕える高橋忠重が、祭器の余材で作った人形に古い衣装の裂を貼ったのが始まりとされています。

当初は「加茂人形」として評判を呼び、江戸に伝わり「江戸木目込み人形」として発展しました。

昭和53年には国の伝統的工芸品に指定され、現在も伝統的な技法を守りながら制作されています。

木目込み人形は、その繊細な技法と美しい仕上がりで、多くの人々に愛されています。

伝統を守りながらも、現代の生活に調和する美しい工芸品です。

木目込み雛人形と衣装着雛人形の違い

木目込み雛人形と衣装着雛人形は、どちらも日本の伝統的な雛人形ですが、その製作方法や特徴にいくつかの違いがあります。

木目込み雛人形は、桐塑(とうそ)や木などで作られた胴体に、衣服の皺や模様の形に筋彫りを入れ、その筋彫りに布の端を押し込んで衣装を着せる技法で作られます。

丸みのあるフォルムが特徴で、衣装を貼り付けるため型崩れの心配が少なく、比較的簡単にお手入れができます。

素朴で愛らしいデザインが多く、表現の幅が広いのが特徴です。

一方、衣装着雛人形は、仕立てた衣装を人形の胴体に着せ付けて作られます。

お顔と胴体は別々の作家が製作し、完成した胴体にお顔を取り付けて仕上げます。

衣装が繊細に作り込まれ、豪華で華やかな雰囲気があります。

絢爛豪華な衣装が特徴で、伝統的な宮中衣装を模したものが多いです。

まとめると、木目込み雛人形はその素朴さと愛らしさが魅力で、衣装着雛人形はその豪華さと華やかさが特徴です。

それぞれに異なる魅力があり、好みに応じて選ぶことができます。

木目込み雛人形の魅力

最後に、木目込み雛人形の魅力を紹介します。

可愛らしい雰囲気

木目込み雛人形は、丸みを帯びたフォルムと柔らかな表情が特徴で、見る人に温かみと可愛らしさを感じさせます。

素朴で愛らしいデザインが多く、子供から大人まで幅広い年齢層に愛されています。

作り手の味わいが出る

木目込み雛人形は、職人の手作業によって一つ一つ丁寧に作られます。

そのため、作り手の個性や技術が反映され、同じデザインでも微妙に異なる表情や雰囲気を持ちます。

これにより、唯一無二の特別な人形としての価値が高まります。

コンパクトで飾りやすい

木目込み雛人形は、比較的小さなサイズで作られることが多く、限られたスペースでも飾りやすいのが特徴です。

特に都市部の住宅事情を考慮すると、コンパクトなサイズは大きな利点となります。

取り扱いが簡単

木目込み雛人形は、衣装が胴体にしっかりと固定されているため、型崩れの心配が少なく、比較的簡単にお手入れができます。

また、軽量で持ち運びやすいので、季節ごとに飾り替える際にも手間がかかりません。

これらの魅力により、木目込み雛人形は多くの人々に愛され続けています。

木目込み人形のお手入れ方法

木目込み人形は埃が付きやすいため、柔らかい毛ばたきや筆で優しく埃を払いましょう。

衣装が固定されているため、型崩れの心配は少なく、扱いやすいのが特徴です。

ただし、顔や手などの部分は素手で触れると油分が付着してしまう可能性があるため、白手袋を使用するのが理想的です。

飾る際は、直射日光や湿気のない場所が好ましいです。

紫外線が当たると衣装が色あせたり、湿気がカビやシミの原因となるため、日の当たらない風通しの良い場所に飾るようにしましょう。

特に梅雨時期など湿度が高い季節は注意が必要です。

収納前には全体の埃を落とし、購入時の箱に戻す際は和紙やティッシュで顔や髪を包みましょう。

防虫剤は必ず人形専用のものを使用し、適切な量を入れてください。

また、湿気がこもらないよう晴れた日に箱を開けて空気を入れ替えることも大切です。

木目込み人形の保管方法

木目込み人形は繊細な工芸品であり、適切な保管が美しさを保つためには不可欠です。

木目込み人形の大敵は湿気と直射日光です。

湿気が多い場所では、カビや虫害が発生しやすいため、風通しの良い場所を選ぶことが重要です。

また、日光に当たると色あせや素材の劣化を引き起こすため、暗所や日陰での保管がおすすめです。

特に押し入れやクローゼットの上段などの湿度が安定している場所が理想的です。

収納の際には、まず人形やその周囲のホコリを柔らかい毛ばたきや筆で丁寧に取り除きます。

その後、顔や髪の部分を和紙やティッシュで包み、保護します。

収納箱には付属の箱や湿気を防げる材質のものを使用し、人形専用の防虫剤にすることを忘れないでください。

防虫剤は直接人形に触れないように、箱の隅に配置するのがポイントです。

さらに、長期保存中も年に一度ほど箱から出して風を通し、人形や小物の状態を確認することをおすすめします。

まとめ

木目込み人形は手軽に始めることができ、初心者にも作りやすいものもたくさんあります。

上達すると、雛人形や五月人形、干支や色々な木目込み人形をつくることができるようになります。

手先を良く使い、色合わせなども頭を使う木目込み人形は、健康にとてもよい手芸です。

気軽に木目込み人形を始めてみませんか?

- 投稿日時:2025.7.10 19.05.33 / カテゴリー:木目込み人形

- https://ajioka.net/blog/kimekomininngyou/18101