張り子の虎には魔除けの意味もあります。工房では人形制作をしています。

こんばんは!!

今日の岡崎は曇りでしたが、とても暖かい一日でした。

店内では、五月人形、鯉のぼりなど各種取り揃えております。

張子の虎も人気です。五月人形と一緒に飾ってもステキです。

張り子の虎とは

張り子の虎(はりこのとら)とは、虎の形をした郷土玩具のことです。

首に触れると上下に揺れる仕組みになっており、その姿がユーモラスで親しまれています。

香川県西讃地方で伝統的に作られており、和紙を使って一つずつ手作りされています。

サイズは15cmから1mほどまで幅広く、大きいものは子どもがまたがってもびくともしないほど頑丈です。

島根県出雲地方で作られる張り子の虎は、大きくS字に曲がった尻尾とひょうきんな表情が特徴です。

病魔退散や武運長久を願う縁起物として愛されています。

張り子の虎は、江戸時代から作られてきた郷土玩具で、男児の健やかな成長を願うものとして端午の節句に飾られることが多いです。

張り子の虎の歴史

張り子の虎は、古代中国の虎王崇拝が日本に伝わったことから始まりました。

古代中国では、虎は山の神や魔除けとして崇拝されていました。

その後、虎は故事成語や軍事的なシンボルとしても用いられるようになりました。

日本においては、張り子の技術は平安時代頃に中国から伝来しました。

江戸時代になると、張り子の虎は民芸品として広まりました。

特に、男児の健やかな成長を願うものとして、端午の節句に飾られる縁起物とされてきました。

張り子の虎のことわざ

張り子の虎は、首が動くおもちゃであり、その姿から「首を振る癖がある人」や「ただ頷くだけの人」のたとえとして使われるようになりました。

また、見かけは虎のように強そうですが、中身は空洞であることから、「見掛け倒しの人」や「虚勢を張る人」のたとえとしても使われます。

張り子の虎の産地

張り子の虎は、古くから親しまれてきた日本の郷土玩具で、主に以下の地域で制作されています。

各地域の特色が表情やデザインに反映されており、地域独自の魅力が感じられます。

- 香川県

香川県西讃地方では伝統的な張り子の虎が制作されています。

和紙を使い、一つ一つ手作りで作られるこの工芸品は、サイズが幅広く、15cmから1mまでさまざまなバリエーションがあります。

香川県の張り子の虎は子どもの成長を願う縁起物として親しまれています。

- 島根県(出雲地方)

出雲地方では、お尻を突き出し、大きく曲がった尾やユーモラスな表情が特徴的な張り子の虎が制作されています。

こちらも病気退散や子どもの健康を願う縁起物として、端午の節句などの行事で飾られることが多いです。

- 大阪府

大阪では「大阪張り子」の技法の一環として張り子の虎が作られてきました。

400年以上の歴史を持つこの技術は、面やだるまなどと共に受け継がれており、地域の伝統工芸品として人々に愛されています。

張り子の虎は魔除けや無病息災の願いを込めて制作されることが多く、各地域で作られるものには独自のデザインや表情があります。

特に香川県の西讃地方と島根県の出雲地方の虎は、表情や形状にそれぞれユニークな特徴があるので、一度見比べてみるのも楽しいですよ!

張り子の虎の作り方

張り子の虎は、日本の伝統的な郷土玩具で、和紙と糊を使った手作業で作られる工芸品です。

基本的な張り子の虎の作り方について紹介します。

- 必要な材料

型(木や粘土で作成)

和紙(新聞紙や半紙も代用可)

デンプン糊(または木工用ボンド)

胡粉(仕上げ用の白い塗料)

顔料や絵具(彩色用)

- 作り方の手順

型を準備

張り子の基礎となる型を木や粘土で作ります。虎の形を意識しながら、細部を整えます。

和紙を貼る

手でちぎった和紙をデンプン糊で型に貼り付けます。何層にも重ねて、強度を高めます。乾燥したら、型を慎重に取り外します。

胡粉を塗る

和紙の表面に胡粉を塗り、乾燥させます。これにより、表面が滑らかになり、虎の模様が鮮明に描けるようになります。

彩色する

虎の特徴的な黄色や黒のストライプを絵具で描きます。顔や体のディテールにこだわりを入れると、個性豊かな仕上がりに。

仕上げ

完全に乾燥させ、必要に応じて保護ニスを塗布します。これで張り子の虎が完成です!

手作りならではの温かみが感じられる張り子の虎は、男児の成長や健康を願う縁起物としても人気があります。ぜひ挑戦してみてくださいね!

もっと具体的な作り方を知りたいときは、工房や体験教室を訪れるのもおすすめです。

工房では、子供大将、市松人形、雛人形も制作しています。

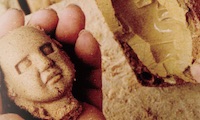

これは、桐塑市松人形の頭(かしら)です。

先日から制作している15号(完成の大きさは約52センチです。)桐塑市松人形です。

先日から耳を制作して、やっと目を入れました。

生地の状態もきれいにしています。コツコツと作業を進めてきました。少しずつ、少しずつ毎日進んでいきます。

江戸時代からの伝統技術で、桐の木の粉や貝殻の粉などの天然素材を使用した市松人形です。

完成までには、とても時間が掛かりますが、手づくりの世界に一つのお人形ができあがります。

- 投稿日時:2025.7.08 19.06.52 / カテゴリー:五月人形

- https://ajioka.net/blog/gogatsu/7144